Quanto dipendiamo dall’oro nero lo ha ipotizzato Rob Minkoff

Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se il petrolio finisse domani, all’improvviso? Se non l’avete mai fatto (come è probabile che sia), sappiate che al posto vostro ci ha pensato Rob Minkoff, ideatore per la televisione canadese del documentario Aftermath: World without oil, in cui si ipotizzano gli effetti che avrebbe sulla nostra vita la scomparsa improvvisa di questo combustibile fossile. Il punto di partenza del documentario è sicuramente fantascientifico, in quanto (purtroppo o per fortuna) la fine del petrolio non è così imminente; tuttavia costituisce un’ottima base per andare ad analizzare quanto profonda sia la nostra dipendenza dall’oro nero. Esso, infatti, a causa della sua versatilità e del suo relativamente basso costo di estrazione, viene utilizzato per gli scopi più disparati, dalla produzione di energia (il 90% di quella utilizzata per i trasporti deriva dal petrolio), alla fabbricazione di materie plastiche, fertilizzanti, medicinali, cosmetici e molto altro.

Un giorno senza petrolio

Il primo giorno dopo la fine del petrolio viene ipotizzato come il più difficile da affrontare dal punto di vista psicologico: i Governi degli Stati, mossi dall’incertezza sul da farsi e dal panico dei cittadini, compiono mosse che cercano di diminuirne il più possibile il consumo. Le Nazioni esportatrici decidono, così, di richiamare le proprie navi cariche di greggio e, in generale, tutti i Paesi fermano i mezzi di trasporto che non ritengono di vitale importanza (compresi gli aerei).

Allo stesso tempo, l’economia e la finanza subiscono un grave tracollo: le contrattazioni in borsa vengono sospese a causa del panico (così com’è avvenuto dopo l’11 settembre) e milioni di lavoratori, legati direttamente o indirettamente al settore petrolifero, rimangono a casa disoccupati.

Uno dei Paesi a subire le conseguenze più gravi sono gli Stati Uniti, che, pur avendo a disposizione una riserva di 725 milioni di barili di greggio, ogni giorno ne importano 8 milioni e ne consumano più del doppio.

Cinque giorni senza petrolio

Dopo nemmeno una settimana senza petrolio, il mondo occidentale deve affrontare un numero sempre crescente di difficoltà dal punto di vista socio-economico. Le borse continuano a rimanere chiuse e la disoccupazione si attesta ormai oltre il 30%. Senza combustibile per i trasporti, inoltre, diventa impossibile rifornire di cibo le grandi città, circostanza che causa i primi disordini. Contemporaneamente, però, le persone sono costrette dalla necessità a tenere un comportamento più virtuoso: se prima della fine del petrolio il 30% del cibo veniva scartato (anche a causa di piccole imperfezioni), ora tutto ciò che è disponibile, e non pesantemente avariato, viene consumato.

Anche dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico la situazione è in continuo peggioramento e i blackout sono ormai una realtà costante: il 40% dell’energia elettrica è prodotta dalla combustione del carbone, ma le centrali non possono più essere rifornite a causa dell’assenza di carburante per i treni. Nelle città questo implica sempre maggiori difficoltà nel portare avanti i servizi essenziali, in particolare quello sanitario.

Trenta giorni senza petrolio

Passato un mese senza petrolio, i Governi hanno ormai razionalizzato l’utilizzo delle proprie riserve, che vengono impiegate quasi esclusivamente per muovere i mezzi di soccorso e i treni, in modo tale da rifornire le città di cibo (anche i treni passeggeri vengono riconvertiti a questo scopo) e le centrali elettriche. Nel frattempo, tuttavia, si è sviluppata la ricerca di fonti alternative: in particolare iniziano gli investimenti nelle colture di canna da zucchero e mais, per la produzione di etanolo, e in quelle di soia, che può essere trasformata in biodiesel. I Paesi che producono già etanolo in grande quantità, infatti, sono ancora in grado di far circolare le proprie auto.

Cinque mesi senza petrolio

La prolungata assenza dell’oro nero inizia ad avere il proprio forte impatto anche a livello igienico-sanitario: nelle grandi città la spazzatura non viene più smaltita, andando così a creare enormi accumuli di rifiuti, e, contemporaneamente, negli ospedali inizia a scarseggiare l’equipaggiamento sanitario (per la produzione di gran parte del quale viene utilizzato il petrolio), fenomeno che porta alla diffusione repentina di infezioni.

A livello internazionale, i Paesi estrattori di petrolio sono in enorme difficoltà (si pensi che l’Arabia Saudita basa il 90% della propria economia sull’estrazione del greggio), così come anche quei Paesi che dipendono in gran parte delle importazioni, come il Giappone.

La maggior parte degli Stati ha messo in campo piani per aumentare le colture di cereali e piante che permettano di produrre biodiesel ed etanolo, anche se, data la sempre maggior scarsità di cibo, risulta sempre più difficile scegliere se destinare le colture alla produzione alimentare o a quella di combustibile.

Dal canto loro, i cittadini dei Paesi più freddi cercano di affrontare l’imminente inverno in due modi: riciclando sostanze chimiche e producendo del combustibile in maniera artigianale, oppure dando vita a migrazioni di massa verso luoghi più caldi.

Un anno senza petrolio

Dopo 365 giorni senza petrolio, il fenomeno che salta più all’occhio è una sorta di “rivincita” della natura nei confronti dell’uomo: l’assenza di veicoli per le strade e per le città porta alcune specie animali a crescere di numero e ad avvicinarsi ai centri abitati, mentre molte persone, facendo di necessità virtù, iniziano a produrre esse stesse ciò che consumano, creando così dei piccoli orti cittadini. Allo stesso tempo, però, questa rivincita della natura sull’uomo si manifesta anche in maniera dannosa per la stessa umanità, dato che l’assenza di petrolio favorisce maggiormente la diffusione di carestie ed epidemie.

Dieci anni senza petrolio

Dopo un decennio senza oro nero, le priorità dell’umanità, e con esse la sua organizzazione, sono cambiate. I satelliti, su cui si basa gran parte della comunicazione moderna, non vengono più sostituiti, in quanto non c’è abbastanza carburante per mandarne in orbita di nuovi. Tra i mezzi di trasporto, invece, molte navi vengono smantellate e i suoi materiali riciclati. Non si ha ancora abbastanza carburante per far ripartire gli aerei; tuttavia, grazie alla produzione su vasta scala di biocombustibile ricavato dalle alghe, possono essere rimessi in moto i camion per il trasporto merci. Ogni acro di alga, infatti, produce trenta volta più energia di qualsiasi altro biocombustibile. Viene inoltre riscoperto il valore di tutte le materie plastiche e i componenti elettronici gettati nelle discariche, che vengono riutilizzati.

Contemporaneamente nuovi Paesi si affacciano sulla scena mondiale come leader economici: uno di questi è la Bolivia, che acquista un forte potere economico grazie ai propri giacimenti di litio, componente fondamentale per la produzione di batterie, strumento ormai indispensabile per un’umanità alla continua ricerca di energia da immagazzinare.

Quarant’anni senza petrolio

Trascorso quasi mezzo secolo, l’umanità è riuscita a risollevarsi dalla scomparsa del petrolio. La maggior parte dei mezzi di trasporto è tornata a funzionare: alcuni sono alimentati grazie al biocombustibile derivato dalle alghe, altri grazie all’energia elettrica. Tra quelli del secondo tipo vi sono anche le automobili, che però hanno un costo elevato a causa della scarsa disponibilità di litio per produrre batterie. Grazie a questa svolta, comunque, l’inquinamento si è ridotto drasticamente, tanto che solo in Nord America sono venuti meno 3,5 miliardi di tonnellate di agenti inquinanti all’anno. Questa svolta ecologica ha coinvolto anche la popolazione che, dopo essere tornata in parte a ripopolare le aree del nord del pianeta, ha riqualificato i centri urbani creando degli orti cittadini che possano soddisfare i bisogni primari di un mondo ormai non più iperconnesso come quello precedente.

L’umanità ha saputo affrontare una sfida difficile come quella della fine del petrolio e uscirne in maniera vincente, dando vita a una nuova era.

Il petrolio finirà presto?

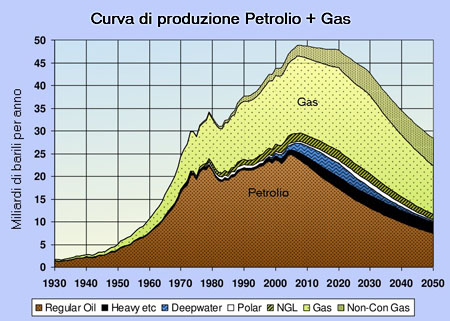

Picco del petrolio e tipi di estrazione.

Lo scenario quasi apocalittico previsto da Aftermath: World without oil è sicuramente distante dalla realtà, in quanto la scomparsa del petrolio dalle nostre vite non è dietro l’angolo. Tuttavia è altrettanto certo che l’esaurimento delle riserve di oro nero è una questione che deve essere affrontata fin da ora, dato che probabilmente coinvolgerà già molte delle generazioni attuali. Sul tema esistono svariate ipotesi, ma quelle più accreditate stimano l’inizio del calo della produzione del petrolio in un arco temporale che va dal 2010 al 2030. Questi studi basano i loro risultati sulla teoria, in tema di fonti di energia non rinnovabili, elaborata dal geofisico americano Marion King Hubbert negli anni ’60 del secolo scorso. Hubbert, studiando quanto accaduto per altre fonti di energia non rinnovabili nei decenni precedenti, affermò che la loro produzione segue un andamento “a campana”. All’inizio, quando sono necessari pochi investimenti e vi è grande disponibilità, la sua crescita è esponenziale e i costi si mantengono bassi. Successivamente, con l’esaurimento dei giacimenti più facilmente raggiungibili, si rendono necessari investimenti più costosi che determinano una riduzione dell’estrazione rispetto alla fase precedente, diminuzione che si stabilizza in un preciso momento, chiamato “picco”. Passata questa seconda fase, divengono indispensabili investimenti ancora più onerosi rispetto a quelli iniziali e, quindi, la produzione della risorsa viene progressivamente abbandonata (in quanto non più conveniente) e diminuisce a un ritmo molto veloce.

Hubbert elaborò questa teoria in relazione alla produzione di petrolio negli USA, prevedendo che il picco sarebbe sopraggiunto agli inizi degli anni ’70. Secondo il geofisico americano, durante questo periodo si sarebbero verificati contemporaneamente due eventi: un aumento dei prezzi del petrolio e una fase di instabilità geo-politica, ai quali si sarebbe potuto rimediare trovando altre fonti alternative al petrolio o spostando il centro della produzione in un’altra area. Gli avvenimenti storici hanno dato ragione a Hubbert (tant’è che, dopo la crisi energetica del 1973, il baricentro mondiale del petrolio si è spostato in Medioriente) e così in molti ritengono che, applicando i suoi studi all’estrazione globale di greggio, l’attuale fase sia quella del picco, data la compresenza dell’instabilità politica e dell’aumento dei prezzi del petrolio. A sostegno di questa tesi, peraltro, bisogna sottolineare come negli ultimi anni sia aumentata la produzione dell’oro nero non convenzionale, ossia di petrolio che non viene ottenuto mediante la comune estrazione dai pozzi, ma per mezzo di altre tecniche particolari, segno che quello convenzionale probabilmente inizia a non essere più sufficiente per soddisfare il fabbisogno mondiale.

Il passaggio alle fonti di energia sostitutive

La consapevolezza che la fonte d’energia più diffusa sul nostro pianeta sia destinata a scomparire porta a prendere atto del fatto che, quando ciò accadrà, l’umanità intera vivrà un periodo di transizione più o meno lungo in dipendenza da quanto rapida ed efficace sarà la risposta dei Governi. Tuttavia non bisogna scordare come periodi di transizione di questo tipo siano già stati vissuti in passato: la già citata crisi energetica dei primi anni ’70, pur portando con sé un iniziale periodo di incertezza economica (manifestatasi in particolar modo attraverso l’aumento della disoccupazione e un’elevata crescita dell’inflazione), ha dimostrato come simili fasi siano “fisiologiche” per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico da parte dell’uomo e come, pertanto, non vi siano da temere scenari apocalittici. Ciò che è certo, però, è che nei prossimi anni non sarà più possibile compiere una semplice rivoluzione geografica, spostando cioè il centro della produzione da un’area all’altra della terra, semplicemente perché non esiste un’altra Arabia Saudita. La soluzione, allora, sarà quella di una rivoluzione tecnologica, che porti possibilmente in primo piano fonti di energia rinnovabili che, a differenza di quelle non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturale o uranio), vengano prodotte secondo metoologie che non seguano l’andamento “a campana” teorizzato da Hubbert, ma si stabilizzino nel tempo.

Ovviamente questo comporterà un profondo cambiamento nel sistema economico (in senso lato) del nostro pianeta, i cui effetti sono però difficilmente prevedibili.

di Alessio Bilardo

Linkografia:

https://www.youtube.com/watch?v=S56y0AzwdVk

http://www.aspoitalia.it/index.php/introduzione-alla-teoria-di-hubbert-mainmenu-32

http://www.massacritica.eu/larabia-saudita-corre-verso-il-solare-2/10783/